Sconfinamenti è una trasmissione della RAI FVG, in cui il curatore Massimo Gobessi propone ai suoi ascoltatori temi, legati al territorio nordestino con sconfinamenti, appunto, nell’Istria e nella Dalmazia.

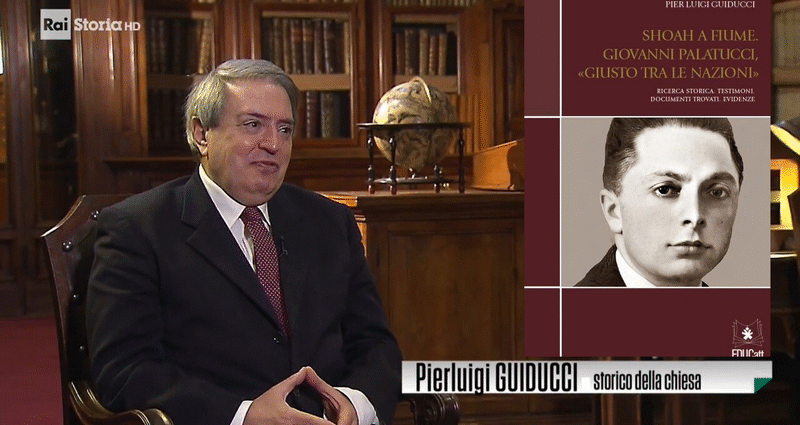

In questa intervista Sconfinamenti approfondisce la figura di Giovanni Palatucci, commissario di polizia a Fiume durante la Seconda Guerra Mondiale, noto per la sua coraggiosa resistenza contro le persecuzioni razziali e la sua opera di salvataggio degli ebrei. Il professor Pierluigi Guiducci, autore del volume Shoah a Fiume. Giovanni Palatucci ‘Giusto tra le nazioni’, ci accompagna in un viaggio storico che mette in luce il valore e l’attualità di Palatucci, la complessità del suo operato e il contesto drammatico in cui si trovò ad agire.

Introduzione alla figura di Giovanni Palatucci

Professor Guiducci, perché oggi è importante ricordare Giovanni Palatucci?

La figura di Giovanni Palatucci è diventata simbolo di resistenza davanti a qualsiasi forma di violenza e ingiustizia. La sua storia ci insegna che, anche quando ci si trova in una condizione di forte minoranza e in un contesto drammatico come quello della persecuzione degli ebrei durante il regime fascista e l’occupazione nazista, è possibile reagire e dare un contributo concreto. Palatucci, nonostante disponesse di pochissimi strumenti, scelse di opporsi a un sistema di violenza e discriminazione, mettendo a rischio la propria vita per proteggere gli oppressi.

Ci può raccontare brevemente chi era Giovanni Palatucci e quali furono le tappe principali della sua vita?

Giovanni Palatucci nacque nel maggio 1909 a Montella, in provincia di Avellino, da Felice e Angelina Molinari. Era anche nipote del vescovo di Campagna, monsignor Giuseppe Maria Palatucci. Dopo gli studi liceali e il servizio militare a Moncalieri, si laureò in giurisprudenza nel 1932. Nel 1936 giurò come volontario commissario di pubblica sicurezza e fu assegnato alla questura di Genova. Qui si trovò a disagio con alcune prassi burocratiche e autoritarie che non condivideva. Nel 1937 fu trasferito a Fiume, città che all’epoca era un crocevia cruciale per le vicende legate alla Shoah nell’area del Quarnero.

Il contesto storico di Fiume negli anni Trenta e Quaranta

Qual era la situazione a Fiume quando Palatucci arrivò nel 1937?

Fiume era una città con una storia complessa, caratterizzata da una forte presenza di diverse etnie e culture. Nel 1937, quando Palatucci arrivò, la situazione politica ed etnica era tesa, soprattutto dopo l’approvazione delle leggi razziali nel 1938. Queste leggi segnarono l’inizio di un processo di emarginazione e persecuzione degli ebrei, che vennero esclusi dalla pubblica amministrazione e privati di molti diritti fondamentali. Gli ebrei divennero così persone di serie B, esposte a soprusi e discriminazioni senza possibilità di difesa.

Quali furono le prime azioni di Palatucci in questo contesto difficile?

Palatucci fu nominato responsabile dell’Ufficio Stranieri della questura di Fiume e poi commissario di pubblica sicurezza. Il suo compito era quello di schedare tutti gli ebrei stranieri che arrivavano in città, raccogliendo dati sulle loro generalità, residenza, beni e rapporti familiari. Tuttavia, contrariamente a quanto imponevano le direttive del regime, Palatucci non rispettò gli obblighi di controllo rigoroso, evitando di segnalare le persone pericolose o di aggiornare le schede con dati recenti. Questo comportamento gli costò un’ispezione disciplinare e l’accusa di non aver vigilato adeguatamente, ma fu anche la dimostrazione del suo tentativo di proteggere gli ebrei.

Il caso della nave Aghia Zoni: un momento cruciale

Ci può spiegare il significato e l’importanza dell’episodio della nave Aghia Zoni?

Nel marzo del 1939 si verificò un episodio emblematico: la nave Aghia Zoni, una vecchia imbarcazione fatiscente, fu utilizzata per trasportare un gruppo di ebrei dalla città di Fiume verso la Palestina. Gli ebrei avevano il diritto di espatriare, ma il regime fascista aveva imposto un limite temporale, il 12 marzo 1939, oltre il quale non era più permesso lasciare l’Italia. La nave, in pessime condizioni, non avrebbe mai potuto affrontare il mare, e il rischio era che le persone fossero respinte o peggio. Palatucci, però, riuscì a mediare con le autorità e a far partire la nave con 460 passeggeri, salvandoli da una situazione disperata e dalla minaccia della deportazione in Croazia, dove il movimento antisemita si stava rafforzando.

Quali furono le difficoltà che Palatucci dovette affrontare in questa operazione?

La nave era sovraffollata, con un solo servizio igienico per centinaia di persone e senza scialuppe di salvataggio. Il regime fascista aveva imposto un blocco e Palatucci si trovò a dover negoziare in condizioni estremamente difficili, sfidando le direttive ufficiali. La sua azione fu un vero atto di coraggio e umanità, che permise a centinaia di ebrei di lasciare l’Italia e salvarsi dall’orrore che li aspettava.

La rete di solidarietà e l’attività quotidiana di Palatucci

Come operava quotidianamente Palatucci nel suo ufficio a Fiume per proteggere gli ebrei?

Palatucci aveva il compito ufficiale di registrare e controllare gli ebrei stranieri, ma in realtà utilizzava questa posizione per proteggerli. Non aggiornava le schede con informazioni recenti, non riferiva al Ministero dell’Interno le situazioni che potevano mettere in pericolo gli ebrei e, più in generale, ostacolava le direttive di emarginazione. Fu addirittura sottoposto a ispezioni ministeriali per la sua mancata osservanza delle norme, ma continuò a operare con discrezione per salvaguardare le persone sotto la sua responsabilità.

Palatucci lavorava da solo o si appoggiava a una rete di collaboratori?

È fondamentale parlare di rete di solidarietà. Palatucci, pur essendo una persona semplice e con pochi strumenti, riuscì a creare una rete di contatti e alleati, sia all’interno della pubblica sicurezza che tra cappellani militari, rappresentanti diplomatici svizzeri e altri funzionari. Questi contatti furono essenziali soprattutto durante il 1942, quando Mussolini autorizzò il respingimento degli ebrei stranieri verso la Croazia. Palatucci organizzò passaggi notturni al confine, collaborò con la Guardia di Finanza e favorì la falsificazione di documenti per proteggere gli ebrei.

Quale ruolo ebbe lo zio di Palatucci, monsignor Giuseppe Maria Palatucci, in questa rete?

Lo zio di Giovanni, vescovo di Campagna, gestiva un centro di accoglienza per ebrei in Campania, che fu per molti un luogo di passaggio e protezione. Grazie alle sue conoscenze presso il Ministero dell’Interno, riuscì a influenzare positivamente l’assegnazione dei domicili obbligati, indirizzando gli ebrei verso località più sicure dove la solidarietà era più forte e il rischio di delazioni minore.

Perché erano importanti le assegnazioni nei domicili obbligati?

Le assegnazioni erano cruciali perché determinavano il livello di sicurezza degli ebrei. Se inviati in località ostili o con una forte presenza di delatori e collaborazionisti, gli ebrei rischiavano la cattura e la deportazione. Palatucci si impegnò a far sì che fossero collocati in posti dove la protezione era maggiore, riuscendo così a salvarne molti soprattutto nel 1943, quando l’occupazione tedesca e i rastrellamenti divennero sempre più frequenti.

Gli ultimi anni: l’occupazione tedesca e il sacrificio di Palatucci

Come cambiò la situazione a Fiume dopo l’8 settembre 1943?

Dopo l’8 settembre 1943 la situazione precipitò. Fiume, pur formalmente parte della Repubblica Sociale Italiana, era sotto stretto controllo tedesco. La polizia italiana fu disarmata e i commissari di polizia e altri funzionari iniziarono a collaborare con i nazisti nelle operazioni di cattura degli ebrei. Palatucci continuò a difendere gli ebrei, aiutando anche italiani disperati a causa dei bombardamenti e della guerra. Un episodio emblematico fu il suo aiuto a due donne ebree, Dragica Brown e sua figlia Mika Eisler, che accompagnò fino al confine svizzero, salvandole dalla deportazione.

Come avvenne l’arresto di Giovanni Palatucci?

Nel febbraio 1944 Palatucci divenne questore reggente di Fiume. Era già stato sottoposto a un’ispezione ministeriale negativa e stava per subire un’altra indagine a causa di un delatore interno. Fu arrestato il 13 settembre 1944 con l’accusa di “intelligenza con il nemico”, ovvero di tradimento, un’accusa pesantissima in tempo di guerra che comportava la condanna a morte senza processo. Nonostante la mancanza di prove concrete, fu condannato e deportato.

Cosa successe durante la sua detenzione e deportazione?

Palatucci fu prima detenuto a Trieste, dove si trovava anche il tristemente noto campo di concentramento della Risiera di San Sabba. Un conte austriaco, amico di Palatucci, riuscì a intervenire presso le autorità tedesche per ottenere la revoca della condanna a morte, ma in cambio fu deportato nel campo di concentramento di Dachau, in Germania. Durante il viaggio, a Monaco, riuscì a scrivere una lettera in cui chiedeva aiuto, poi fu trasferito a Dachau, dove morì nel febbraio 1945, poco prima della liberazione, all’età di soli 36 anni.

La memoria e il riconoscimento di Giovanni Palatucci

Come è stata ricostruita la storia di Palatucci e quali fonti sono state fondamentali?

La figura di Palatucci è stata approfondita grazie a una vasta ricerca storica che ha coinvolto documenti, testimonianze e rapporti di intelligence provenienti anche dalla Jugoslavia. Circa cinquanta ebrei e sessanta italiani hanno testimoniato a suo favore. Particolarmente significativi sono due rapporti dei servizi segreti jugoslavi, che lo indicano come difensore degli ebrei nonostante fossero redatti da forze comuniste che generalmente avevano giudizi negativi sugli italiani. Questo riconoscimento internazionale rafforza la sua immagine di uomo giusto e coraggioso.

Qual è il significato attuale del riconoscimento di Giovanni Palatucci come “Giusto tra le Nazioni”?

Il titolo di “Giusto tra le Nazioni” conferito a Palatucci rappresenta un omaggio alla sua umanità e al suo coraggio nel difendere gli oppressi in un periodo di terrore e ingiustizia. È un richiamo all’importanza della resistenza morale e civile di fronte alle discriminazioni e alle violenze. La sua storia ci invita a riflettere sul valore della solidarietà e della responsabilità individuale, anche quando le circostanze sembrano impossibili da superare.

Per saperne di più: