Smenkhkara (…-…) fu un monarca egizio della XVIII dinastia. La penuria di informazioni, dipesa dal danneggiamento puntuale di ogni opera scultorea e architettonica realizzata nella fase finale dell’epoca di Amarna a causa della damnatio memoriae dei faraoni amarniani, fa sì che sia molto complicato stabilire quali furono i diretti successori di Amenofi IV.

|

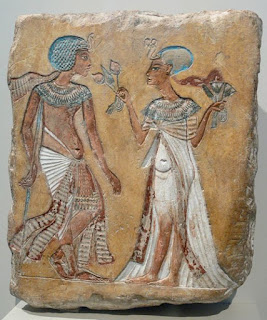

| Immagine generalmente attribuita a Smenkhkara e Meritaton |

Verosimilmente Smenkhkara fu un figlio del faraone Amenofi III[1] e di una sua moglie di minore importanza, Sitamon[2], o della principessa Gilu-Heba, figlia di Shuttarna II[3], re di Mitanni[4] e pertanto fratellastro del faraone eretico. Poco probabile la supposizione che sia stato figlio di Akhenaton[5]. Divenne sovrano[6] prendendo in moglie Meritaton[7], figlia di Amenofi IV e Nefertiti, la quale forse amministrò e diresse lo Stato prima di lui.

Si pensa che Smenkhkara abbia governato da solo l’Egitto per non più di tre anni[8]. Il sacerdote Manetone scrisse una storia dell’Egitto[9] – Aἰγυπτιακά – ripresa e compendiata dallo storico ebreo Flavio Giuseppe, dallo scrittore romano Sesto Africano e dal vescovo Eusebio di Cesarea. Gli stessi redassero delle liste di dinastie egizie, con piccole annotazioni di avvenimenti da ricordare. Menzionano un certo Achencheres II, che amministrò e diresse lo Stato per 12/15 anni e venne sistemato in una posizione successiva al monarca collegato a Tutankhamon. Ma non citano mai Smenkhkara.

|

| Tebe e la sua necropoli |

Vi sono testimonianze che comprovano che Smenkhkara avesse riallacciato i rapporti con i sacerdoti di Amon a Tebe[10]. Infatti una attestazione, presente in una costruzione privata in cui vennero deposte delle salme[11], dimostrerebbe che avesse dato ordine di farsi edificare un sepolcro sulla sponda occidentale della città dalle cento porte[12]. Purtroppo le rovine di tale tomba non sono state, fino a questo momento, rinvenute. Una congettura alquanto stravagante ritiene che Smenkhkara sia un personaggio di fantasia e che in realtà ad aver regnato sia stata Nefertiti[13], grande sposa reale del faraone eretico, dal momento che una porzione del suo nome (Neferneferuaton) è identica ad una frazione del nome di Smenkhkara[14].

|

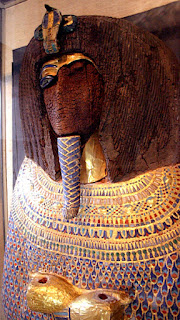

| Sarcofago KV55 |

Nel 1907 fu ritrovato nella sepoltura KV55 della Valle dei Re[15] un cadavere sottoposto a imbalsamazione per ottenerne la conservazione. Per alcuni egittologi, fra i quali si ricorda il Moschetti, si tratta della mummia di Smenkhkara[16], portata da Akhetaton[17] (l’odierna Tell el-Amarna) quando Tutankhamon lasciò definitivamente la città[18] sede degli organismi legislativi e amministrativi centrali dell’Egitto[19]. Per altri, invece, non può che essere la salma di Akhenaton.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., Egitto: Storia e Mistero, De Agostini, Novara 1999;

A. BRAMINI, Akhenaton, Falzea, Reggio Calabria 2006;

E. BRESCIANI, L’Antico Egitto, De Agostini, Novara 2000;

B. BRIER, L’omicidio di Tutankhamon, Mondolibri, Milano: 1999;

G. CANTÙ, I misteri delle piramidi: magia e segreti dell’Antico Egitto. Giovanni De Vecchi, Milano 1998;

N. GRIMAL, Storia dell’Antico Egitto, Laterza, Bari 2007;

E. HORNUNG, Akhenaton: la religione della luce nell’antico Egitto, Salerno, Roma 1998;

C. JACQ, L’Egitto dei grandi faraoni, Mondadori, Milano 1999;

C. JACQ, Vita quotidiana dell’antico Egitto, Arnoldo Mondadori, Milano 1999;

D. MONTSERRAT, Akhenaton, Ecig, Genova 2005;

E. MOSCHETTI, Akhenaton: storia di un’eresia, Ananke, Torino 2009;

D. O’CONNOR, & E. CLINE, Amenhotep III: Perspectives on His Reign, University of Michigan Press, Ann Arbor 1998;

H. SCHLOGL, L’Antico Egitto, Il Mulino, Bologna 2005;

T. WILKINSON, L’Antico Egitto. Storia di un impero millenario, Einaudi, Torino 2012.

[1] Aa.Vv. Egitto: Storia e Mistero. Novara: De Agostini, 1999, p. 141.

[2] O’Connor, D.; Cline, E. Amenhotep III: Perspectives on His Reign. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1998, p. 7.

[3] Figlio, con una certa probabilità, del monarca mitanno Artatama I.

[4] Regno situato nella Mesopotamia settentrionale. Raggiunse la sua massima espansione sotto Shuttarna II.

[5] Wilkinson, T. L’antico Egitto. Torino: Einaudi, 2012, p. 296.

[6] Montserrat, D. Akhenaton. Genova: Ecig, 2005, p. 40.

[7] Schlogl, H. A. L’antico Egitto. Bologna: Il Mulino, 2005, p. 84.

[8] Hornung, E. Akhenaton: la religione della luce nell’antico Egitto. Roma: Salerno, 1998, p. 108.

[9] Aa.Vv. Egitto: Storia e Mistero. op. cit., p. 263.

[10] Bresciani, E. L’Antico Egitto. Novara: De Agostini, 2000, p. 313.

[11] Jacq, C. L’Egitto dei grandi faraoni. Milano: Mondadori, 1999, p. 224.

[12] Omero, Iliade. IX, 862.

[13] CantÙ, G. I misteri delle piramidi: magia e segreti dell’Antico Egitto. Milano: Giovanni De Vecchi, 1998, p. 218.

[14] Moschetti, E. Akhenaton: storia di un’eresia. Torino: Ananke, 2009, p. 43.

[15] Posta nei pressi dell’antica Tebe (l’attuale Luxor).

[16] Brier, B. L’omicidio di Tutankhamon. Milano: Mondolibri, 1999, p. 167.

[17] Grimal, N. Storia dell’antico Egitto. Bari: Laterza, 2011, p. 304.

[18] Bramini, A. Akhenaton. Reggio Calabria: Falzea, 2006, p. 125.

[19] Jacq, C. Vita quotidiana dell’antico Egitto. Milano: Arnoldo Mondadori, 1999, pp. 172-173.